Le monde change et pour longtemps. La globalisation avec une forme de cohérence est du passé; il n’y aura pas de retour en arrière.

Voilà le défi auquel les économies du monde entier sont confrontées. C’est aussi un défi pour tous les acteurs de l’économie. Les institutions vont voir leur positionnement changer puisque le monde devient plus hétérogène. Le FMI, la Banque Mondiale n’auront plus le même statut car les Etats-Unis considèrent désormais qu’il s’agit d’institutions des pays occidentaux et que la Chine devrait, parmi d’autres, en être exclus. Le rôle des banques centrales sera repensé dans une hiérarchie nouvelle avec les décideurs gouvernementaux.

Le monde restera interdépendant, la globalisation, de fait, reste un facteur majeur de l’économie mondiale mais les décisions sont désormais plus locales, mues par des intérêts régionaux.

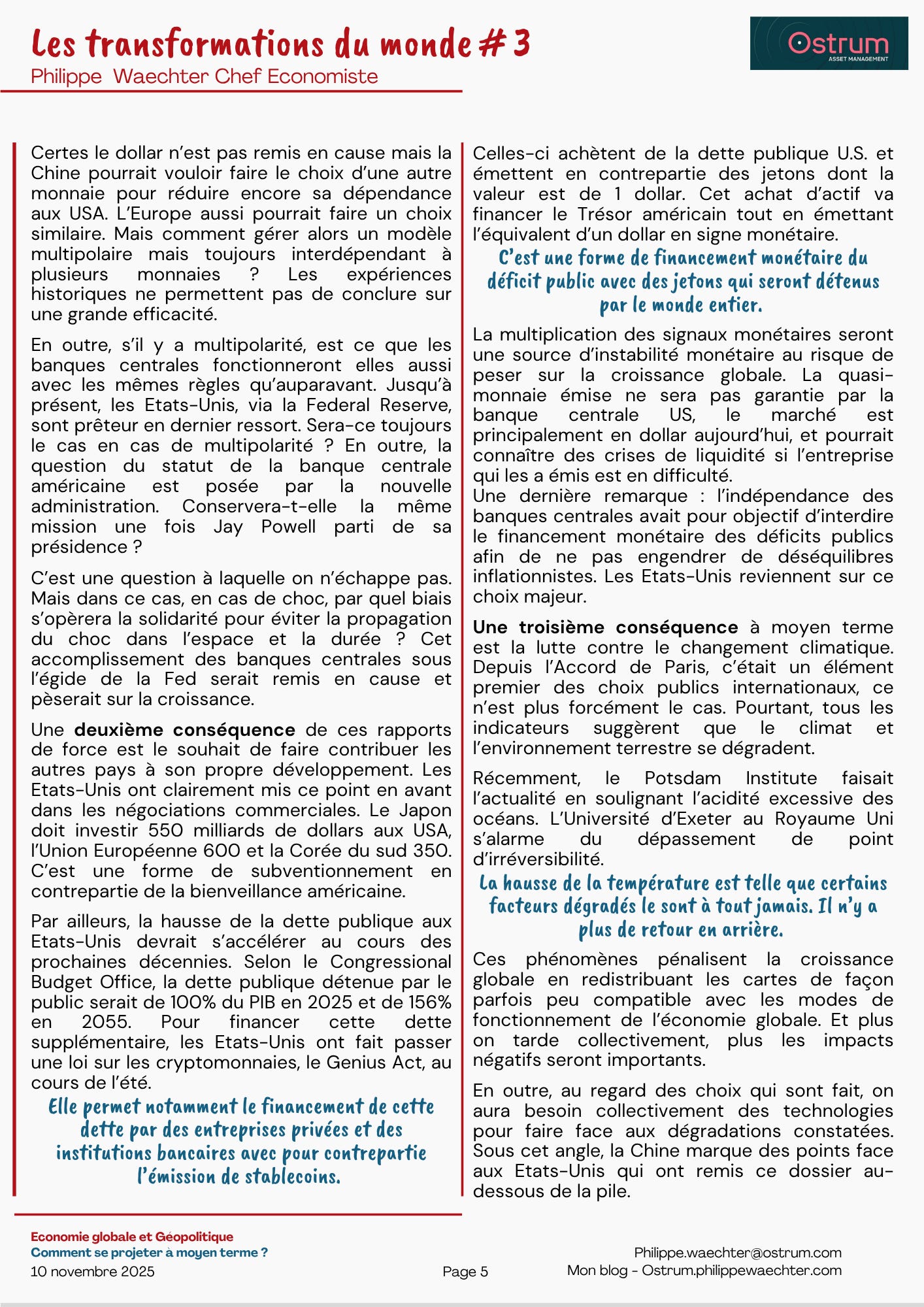

L’origine de ce changement de repères se trouve dans la spectaculaire concurrence technologique et politique qui oppose les Etats-Unis et la Chine. Les choix faits de part et d’autre de l’océan Pacifique se traduisent par des cheminements et des trajectoires qui ne sont plus compatibles et que les décideurs à Washington et à Pékin ne souhaitent plus rendre cohérentes. L’interdépendance des échanges ne se complètent plus d’une interdépendance des moyens pour innover. La bataille récente, et qui n’est pas finie, sur les semi-conducteurs et l’IA en témoigne.

L’Europe est en retrait dans cette bataille de géants. Elle n’a pas les arguments pour décider par elle-même car ses propres systèmes d’informations sont fortement dépendants des Gafam. En conséquence, elle penche davantage vers l’allié américain que vers la Chine pourtant plus innovant et détenant les clefs technologiques de demain.

Le monde n’est plus aussi ouvert et les opportunités sont plus locales. Cela doit nous obliger à réfléchir à la forme de l’équilibre global. Dani Rodrick avait mis en lumière ce trilemme entre globalisation, souveraineté nationale et intégration politique, les 3 options n’étant pas toutes compatibles en même temps. Dès lors, et c’est le point qui nous préoccupe, est ce que dans une économie globalisée, l’arbitrage doit se faire sur une intégration politique plus forte ou sur un choix de souveraineté nationale ? L’analyse des dernières années suggère que les choix ont été plutôt vers l’intégration politique en indiquant que les orientations étaient prises pour qu’il y ait une forme de développement cohérent. Les options plus récentes tendent davantage vers la souveraineté nationale. C’est ce basculement qui va paver nos anticipations de croissance et d’inflation pour les années qui viennent.

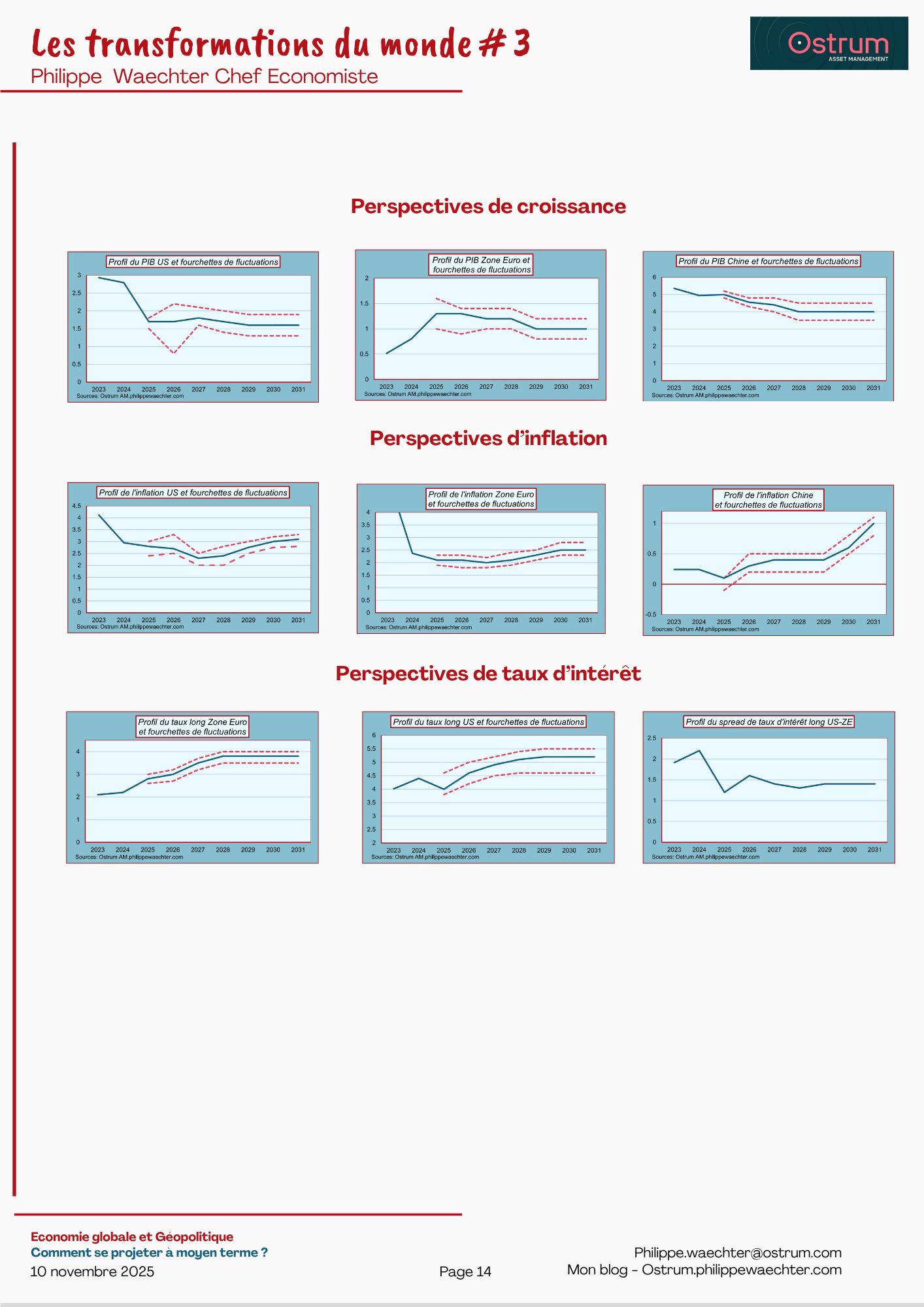

Cette bascule géopolitique, l’importance que font porter les choix locaux, s’assimilent à un choc persistant. La littérature sur ce type de situation plaide pour une croissance un peu moins solide, il faut s’adapter à une nouvelle logique, et pour un taux d’inflation un peu plus fort pour prendre en compte les ajustements nécessaires dans ce nouvel équilibre.

Ce document rend compte des chocs qui bousculent l’économie globale et présente les impacts, en tendance, sur la croissance, l’inflation aux Etats-Unis, en Chine et en zone Euro.

Philippe Waechter est chef économiste chez Ostrum AM à Paris